作品簡介:

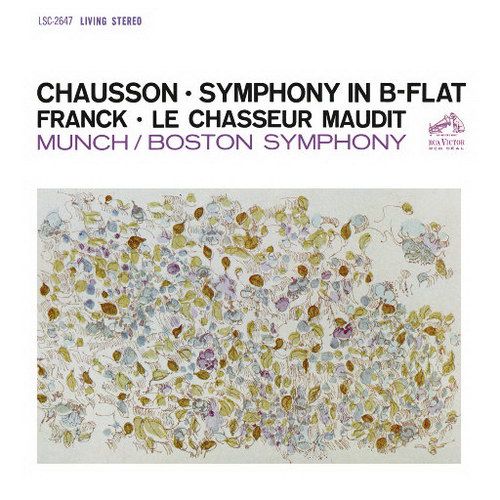

# 肖松的《降B大調交響曲,OP.20》共3個樂章:1.導入部,緩闆,降B大調。徐緩的導入部由單簧管與中提琴主奏,由小提琴與低音提琴加入導入主題A,小号則表現感傷的導入主題B,然後在全體管弦樂背景上,長号與圓号再表達導入主題A。主部爲活潑的快闆,在第二小提琴與中提琴的低語中,圓号與低音管表現第一主題。第二主題由F大調進入。發展部轉爲諧谑的快闆。第一主題輕快地發展後,轉入很快的快闆,再現部再回複活潑的快版,轉入很快的快闆,最後在急闆中形成高潮。2.很慢的慢闆,D小調。第一小提琴與中提琴相互呼應奏出兩個主要動機,以這兩個動機的呼應互爲發展,其中段主題充分表現了肖松的抒情氣質。3.生動活潑地,降B大調。在弦樂富有節奏感的分散和弦下,小号與木管吹出導入旋律,此旋律演變成第一主題。第一主題分成兩群,前半部分旋律全體管弦樂以和聲形态強調,後半部分優美的副旋律在分散和弦下由雙簧管呈現。發展部先出現第一樂章第一主題變形,第二主題的副旋律冉在靜谧中變形、發展;第二主題的主要旋律再依此以各種樂器作性格呈示。終結部爲最慢闆,甘美而帶感傷意味的導入旋律呈示後,進入中闆,最後一面浮現第一樂章影子旋律,一面徐緩而動人地結束。

#《可憎的獵人》是弗蘭克四首交響詩中最爲出色的一首,作于1882年。它取材于德國詩人彪格(1747—1794)作于1785年的叙事詩《野蠻的獵人》,叙述一個獵人星期日不去做禮拜,卻去打獵,因而遭遇魔鬼作祟。

作曲家簡介:

# 歐内斯特·肖松 (Ernest Chausson),1855年生于巴黎一個富裕的商人家庭。在音樂上主要受到瓦格納和弗蘭克的影響。他用十年時間創作了瓦格納風格的歌劇《亞瑟王》,但上演并不成功。在器樂創作上,他主要遵循弗蘭克的道路。肖松的作品常常高度半音化,充滿色彩豐富的和聲,華美的旋律和精巧的配器,并常用循環主題手法。

# 賽薩爾·弗蘭克(Cesar Franck,1822-1890),法國作曲家、管風琴演奏家,原籍比利時,十二歲畢業于列日音樂學校。1836年随家遷居巴黎,後入巴黎音樂院學作曲與鋼琴。1842年以後開始演奏家的生涯,并從事作曲和教學。早期作品很少流傳。1858年任教堂管風琴手,但主要仍從事教學。生活清苦嚴謹,緊張而有規律。由于教堂的工作和對管風琴演奏的陶醉,他轉向宗教儀式音樂和管風琴音樂的創作。1872年應聘任巴黎音樂院管風琴班教授,同時仍私人教授作曲。

藝術家簡介:

查爾斯·明希(Charles·Munch,亦作夏爾·孟許,1891—1968),1891年9月生于斯特拉斯堡,幼年學小提琴,後入斯特拉斯堡音樂學院、随普菲茨納學作曲。畢業後到柏林師從弗萊什深造。1925年後任萊比錫音樂學院小提琴教授、格萬特豪斯樂團首席小提琴。1932年在巴黎首次指揮。1938年起任巴黎音樂學院樂團音樂總監。1946年12月與波士頓交響樂團合作,1949年接替庫塞維茨基任樂團音樂總監直至1962年。1962年離開美國回到法國。1967年受當時法國文化部長安德烈·馬爾羅(André Malraux)委托創建巴黎管弦樂團,直至1968年11月在該團巡回演出時逝世。