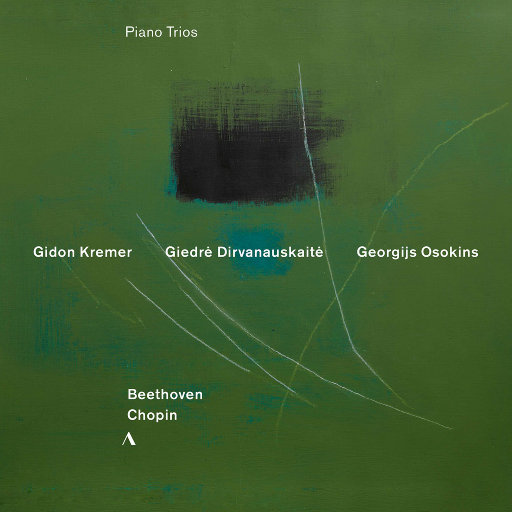

專輯簡介:

本專輯收錄了兩部分别來自偉大的作曲家貝多芬與肖邦的三重奏作品。第一首爲《C大調三重協奏曲(Triple Concerto for Piano, Violin, and Cello in C major, Op. 56)》,由貝多芬作于1803至1804年間,題獻給他敬愛的魯道夫大公,是音樂史上極爲罕見的獨特作品。考慮到魯道夫大公的實際演奏技能,鋼琴部份稍顯簡易,小提琴和大提琴部份的技巧性相對較高。在以三重奏組成的獨奏部分中,并沒有按照一般的習慣三種樂器各用一個聲部,而是将小提琴和大提琴組成了一個聲部,襯托鋼琴聲部——即二重奏結構,這樣可以突出鋼琴的獨奏,使人産生濃厚的室内樂感。鋼琴雖然隻有較爲簡單的技巧,但保持了高貴的氣質;管弦樂則具有明快的音色,以及強大的力感,把三種獨奏樂器的音色,完全融化成一體。三位獨奏者雖然各自對立或協調地展開,但大體上好像在愉快的氣氛中進行交談。由幾種獨奏樂器和管弦樂團合奏的“大協奏曲”在十九世紀初葉時即已流行,但像貝多芬這首加入鋼琴的協奏曲卻屬首創。該作品于1808年5月在維也納首演,一時引起轟動。第二首爲肖邦于1828年在華沙創作的鋼琴、小提琴、大提琴三重奏作品《g小調鋼琴三重奏(Piano Trio in G minor Op. 8)》。舒曼評這部作品爲:“它是如此之崇高,已達最高境界;它是如此之富于幻想,沒有一個詩人曾在自己的詩歌中像這樣地幻想過。它是音樂,而音樂的本身就是生活。”

藝術家簡介:

基頓·克萊曼(Gidon Kremer)于1947年出生在拉脫維亞裏加,父母都是德裔猶太人。他從四歲時起随父親和祖父學習小提琴,後在莫斯科音樂院師從大衛·歐伊斯特拉赫。1966年,克萊曼榮獲比利時伊麗莎白國際比賽第三名,從此開始音樂生涯。1967年,他得到比利時伊莉莎白皇後大賽一等獎。1969年,克萊曼在蒙特利爾國際比賽獲第二名,同年在帕格尼國際比賽中奪魁,次年在柴科夫斯基國際比賽中再奪魁,轟動世界。他因演出卡拉揚的舞台劇,并與之合作布拉姆斯協奏曲而達到事業巅峰。1982 年,克萊曼在奧地利創辦了洛肯豪斯現代國際室内樂音樂節。克萊曼的指法輕松靈敏,他演奏的巴托克、普羅科菲耶夫、雅納切克都顯示出極高深的技巧。他與阿格裏奇合作的貝多芬奏鳴曲和與梅賽伯格合作的舒伯特奏鳴曲等。也獲佳評。克萊曼已擁有三十餘年的優秀音樂生涯,是一位當今最具原創性及令人贊歎的世界級頂尖藝人。