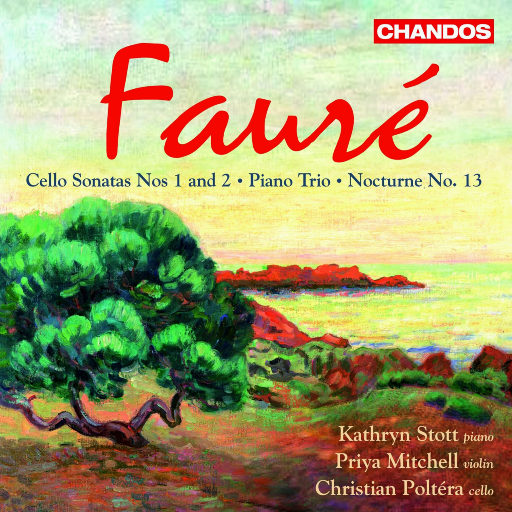

專輯介紹:

《D小調第一大提琴奏鳴曲》(Cello Sonata No. 1 in D minor, Op. 109)創作于第一次世界大戰的黑暗時期。那時,福雷最小的兒子在軍隊中參戰,從奏鳴曲中不難聽出作曲家身爲父親的焦慮。《G小調第二大提琴奏鳴曲》(Cello Sonata No. 2 in G minor, Op. 117)創作于1921年3月至11月之間,那段快樂的時光在音樂中體現的淋漓盡緻。樊尚·丹第(Vincent d’Indy)代表了很多人的心聲,他稱贊福雷的音樂在保持“年輕而純粹”的同時,擁有着“成熟的掌控”。《B小調第13号夜曲》(Nocturne No. 13 in B minor, Op. 119)是福雷在最親密的朋友卡米爾·聖-桑去世後完成,這也是福雷的最後一部鋼琴獨奏作品,偉大的法國鋼琴家依鳳·蕾菲布(Yvonne Lefébure)曾寫道,“這部作品的抓力如此強大,它是唯一一個任何音符都不可以被更改或删減的作品”。專輯以《D小調鋼琴三重奏》(Piano Trio in D minor, Op. 120)結尾,樂曲富含戲劇性的時刻,但同時又擁有一種輕松而流暢的甯靜。

藝術家介紹:

克裏斯蒂安·波特拉(Christian Poltéra)是他那一代最令人印象深刻的大提琴家之一,他的表演專注于音樂:沒有太多的手勢,他揭示了作品的本質。獨特的音色是他诠釋的特色,巧妙地适應了時代和風格。早在很小的時候,瑞士的基督教徒波特拉就選擇了大提琴。一位年長的同學向他介紹了大提琴,從此大提琴的聲音就與他形影不理。20歲開始與南希·查馬琴科(Nancy Chumachenco)學習,随後在薩爾茨堡和維也納與鮑裏斯·佩加門斯奇科夫(Boris Pergamenschikov)和海因裏希·希夫(Heinrich Schiff)學習。2004年,他被授予Borletti-Buitoni獎,并被授予“BBC新一代藝術家”的稱号。兩年後,他成爲了“後起之秀”,在歐洲各大音樂廳向觀衆展示自己。著名管弦樂隊的邀請使他周遊世界。20曾與格旺豪斯特萊比錫、洛杉矶和奧斯陸交響樂團、英國廣播公司交響樂團、班貝格交響樂團、奧切斯特巴黎交響樂團、德國交響樂團-奧切斯特柏林交響樂團、慕尼黑愛樂樂團、聖塞西莉亞羅馬樂團、德國不來梅樂團、Tonhalle交響樂團蘇黎世聯盟共同演出,合作的指揮家包括裏卡多·切利、克裏斯托弗·馮·多納伊、伯納德·海金克、約翰·艾略特·加迪納、帕沃·雅維和安德裏斯·尼爾森。

凱瑟琳·斯托特(Kathryn Stott),英國女鋼琴家,20世紀70年代末開始其演奏生涯,90年代以來逐漸成爲FAURe鋼琴曲的權威演繹者之一。1958年出生,先畢業于梅紐因音樂學校,後來随梅紐因的妹夫路易斯發·肯特納和拉威爾生前唯一的嫡傳弟子維拉多·佩勒米特學習演奏,最後畢業于英國皇家音樂學院。20歲時參加1978年裏茲國際鋼琴比賽,獲第5名。雖不算大師,卻也非常活躍,以擅長演奏法國作曲家作品而聞名。她因在Hyperion唱片公司灌錄一系列佛列鋼琴作品集,獲得了留聲機大獎。1995年,她主持了曼徹斯特的佛列作品國際音樂節,并被法國政府任命爲藝術總監。她灌錄過的唱片還包括拉赫瑪尼諾夫、肖邦、李斯特等人的作品。她常常和馬友友等聯袂到歐洲、日本和美國等地演出室内樂。