作品簡介:

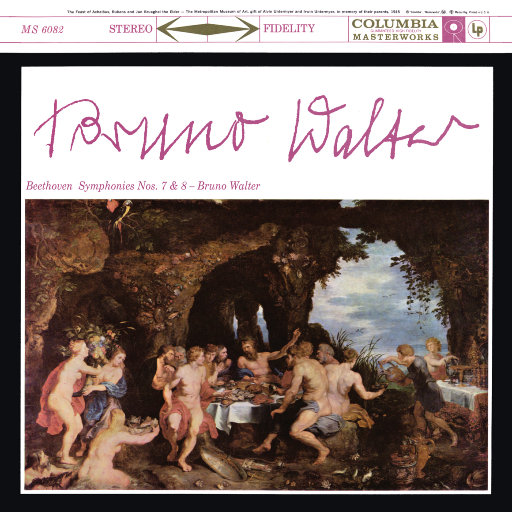

《A大調第七交響曲 Symphony No.7 in A Major Op.92》的前作部部都是經典——英雄的讴歌、青春的贊頌、命運的鬥争、田園的純樸。到《第七交響曲》,貝多芬選擇用狂歡的舞蹈性節奏爲新的創作主題。作品作于1811-1812年間,作品完成時适逢拿破侖戰事最後的高潮,拿破侖大舉侵犯俄國卻旦夕之間潰不成軍。貝多芬本人于1813年12月8日在維也納大廳指揮了這部作品的首演,演出是爲奧地利和巴伐利亞傷兵而舉行的義演。這部壯麗異常的交響曲以“英雄與人民”爲基本主題,它不用戲劇性的沖突和鬥争表達英雄的形象,而是着重描寫勝利人民的凱旋和歡樂,整部樂曲散發着洋溢的活力。

《F大調第八交響曲(Symphony No.8 in F Major Op.93》是貝多芬聞名于世的九部交響曲中最爲短小的一部。該作品主要創作于1812年夏天,至1813年12月完成,此時貝多芬剛剛完成其《第七交響曲》。1812年他前往了波希米亞的溫泉小鎮特普利采((Teplice))療養,并在那裏遇見了歌德。貝多芬将它題獻給莫裏茲·弗萊斯伯爵(Count Moritz Fries),後者據說一直給予貝多芬以資助。和《第七交響曲》比較,《第八交響曲》的織體更爲細膩、精緻複雜。盡管看起來它嚴謹工整,實則更創新大膽。

指揮家簡介:

布魯諾·瓦爾特 (Bruno Walter,1876年-1962年),原名布魯諾·施萊辛格(Bruno Schlesinger),美籍猶太裔指揮家,鋼琴家和作曲家,是20世紀最重要的指揮家之一。布魯諾·瓦爾特出生于德國柏林一個猶太家庭,9歲即作爲鋼琴獨奏家登台亮相。

1894年, 他在漢堡歌劇院擔任古斯塔夫·馬勒(Gustav Mahler)的助手,并一直追溯馬勒到維也納,随後開始了他的國際演出生涯。在馬勒逝世後,馬勒的兩部著名遺作《大地之歌(Das Lied von der Erde)》與《第九交響曲》的首次演出均交由他指揮。

1933年納粹上台後,瓦爾特遷居奧地利。在1938年所謂的“德奧合并”之後他不得不再次流徙,輾轉法國後遷居美國。在美國期間,他指揮了很多著名樂團。1941年至1959年間,他出任紐約大都會歌劇院的首席指揮。二戰後,瓦爾特數度重返歐洲演出。1962年,瓦爾特因心髒病發作病逝于美國。

藝術團體簡介:

哥倫比亞交響樂團(The Columbia Symphony Orchestra)是由哥倫比亞唱片公司(Columbia Records)爲制作高水準唱片而專門組建的樂團。在20世紀50年代,它爲哥倫比亞一些最知名的指揮家和音樂家提供錄音主奏或伴奏。樂團成員包含獨立音樂家,也包含紐約愛樂樂團與洛杉矶愛樂樂團的成員。指揮家布魯諾·瓦爾特(Bruno Walter)是樂團的靈魂人物。在他的帶領下,樂團錄制了貝多芬、勃拉姆斯、布魯克納、馬勒和莫紮特的交響樂全集。

曲目列表:

- Clarinet Sonata: I. Andante semplice

- Clarinet Sonata: II. Lento

- Clarinet Sonata: III. Allegretto giusto

- A Gentle Notion

- Wings for Solo Clarinet

- Clarinet Sonata: I. Calmly

- Clarinet Sonata: II. Declamatory

- Clarinet Sonata: I. Dramatic and driving

- Clarinet Sonata: II. Timeless, mysterious

- Clarinet Sonata: III. Presto agitato