“作爲一名以诠釋早期音樂而聞名的音樂專家,強調更清晰的發聲,以追求更卓越的聲色爲導向,使樂團在很多獨到的方面流露出更豐富的色彩…”

古斯塔夫•馬勒 (Gustav Mahler,1860-1911),傑出的奧地利作曲家及指揮家。出生于波希米亞的卡裏什特,童年即顯露音樂的天才,六歲參加鋼琴比賽,八歲已能爲别的孩子教課,十五歲進維也納音樂院學習,後改學作曲及指揮。1885在萊比錫指揮門德爾松的清唱劇《聖•保羅》獲得巨大的成功,後被聘爲布拉格歌劇院指揮。還曾在萊比錫、布達佩斯、維也納等地歌劇院任指揮,遂成爲當代最偉大的指揮之一,是現代音樂會演出模式的締造者。1907年脫離歌劇院,旅居美國,先後任大都會歌劇院的樂隊和紐約愛樂樂團的指揮。工作之餘從事創作,共寫了十部交響曲、四部樂隊伴奏的聲樂套曲、一部清唱劇及五首歌曲。

馬勒的交響曲在形式上具有構思宏偉,規模龐大的特點,隻有巨型的交響樂隊才能演奏。在風格上,他力求發展維也納古典交響樂的傳統,作品現象鮮明,題材淵源于維也納民間風格性音樂。他的很多交響曲都加入了人聲合唱,大大豐富了交響樂的表現力,對二十世紀音樂的發展起到了重要的作用。他的許多作品體現了他對弗洛伊德精神分析學的理解。代表作有交響樂《巨人》、《複活》和《大地之歌》等等。

馬勒《第一交響曲》作品完成于1888年,并于次年在布達佩斯首演,也被稱爲《巨人》或《提坦》交響曲(提坦是古代希臘神話中的巨神族)。但從作品的内容來講,幾乎與名稱完全不符,“巨人”的名稱來自德國浪漫派作家讓•保羅的一首同名詩。馬勒最早将這部作品稱爲交響詩,分爲兩部分,“青年時代”和“人間喜劇”。這首樂曲洋溢着剛剛認識了人生的富有抒情味的青年人的情感,表現出青年人在狹窄的世界裏奮鬥,以其血氣方剛踏入人生路途的姿态。馬勒的這部作品的管弦樂編制雖然很大,但作者卻很成功地使各樂器很巧妙地唱出了歌曲型的旋律。這部作品是馬勒早期的成功之作。

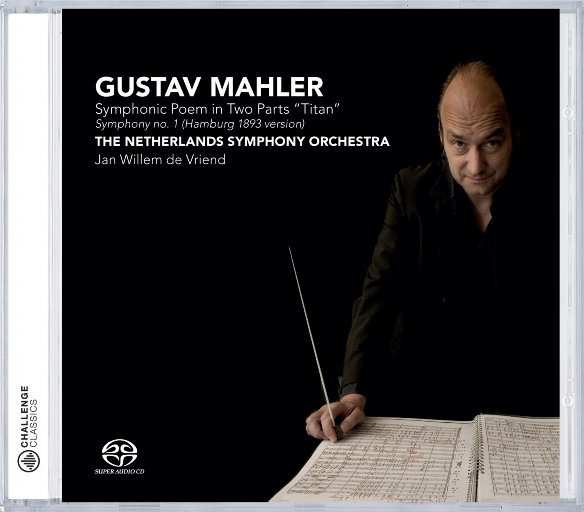

指揮家簡介——迪費恩德(Jan Willem de Vriend)

迪費恩德(Jan Willem de Vriend)自2006年起擔任荷蘭交響樂團的首席指揮兼藝術總監。

自從他擔任荷蘭交響樂團的首席指揮後,該樂團成爲了荷蘭音樂界的一張名片。他們錄制過莫紮特、貝多芬、施特勞斯和門德爾松的作品,還進行過奧芬巴赫和馬勒部分作品的首演。在演奏18及19世紀這段時期的作品時,樂團使用那個時代的古樂器,展現出了一種隻有荷蘭交響樂團才能演奏出來的聲音質感。

除擔任荷蘭交響樂團的首席指揮之外,迪費恩德(Jan Willem de Vriend)還是布拉班特管弦樂團的常駐客座指揮。他還指揮過其他知名荷蘭樂團,如荷蘭皇家大會堂管弦樂團、荷蘭廣播愛樂樂團和海牙愛樂樂團。迪費恩德也很受其他國家樂團的歡迎,曾多次赴中國、德國、奧地利、意大利和法國等國的樂團任客座指揮。

曲目列表:

- Symphony no. 1 (Hamburg 1893 version): Langsam. Schleppend

- Symphony no. 1 (Hamburg 1893 version): Andante ? allegretto ?Blumine?

- Symphony no. 1 (Hamburg 1893 version): Scherzo. Kräftig bewegt (Langsames Walzertempo)

- Symphony no. 1 (Hamburg 1893 version): Todtenmarsch in ?Callot?s Manier?. Feierlich und gemessen

- Symphony no. 1 (Hamburg 1893 version): Stürmisch bewegt